「ストレス」ってなに?──曖昧な正体に迫ってみる

これがこの記事の内容です。

「ストレス社会」と言われて久しいけれど、そもそも「ストレス」って何?

多くの人が毎日感じているこの感覚。

でも、「ストレス」という“それ自体”が存在しているわけではありません。

たとえば、人前で話すことが苦手な人にとっては、それがストレス。

でも、目立ちたがり屋の人にとってはストレスどころかチャンスです。

つまり、「ストレス」とは

人によって、状況によって、そして“受け取り方”によって変わるもの。

よくわからないですよね?

掴みどころのないこの感覚の正体を知ることが、対処の第一歩になります。

歴史を紐解いてみていきましょう。

では出発〜!

⇩

「ストレス」ってどうやって研究されてきたの?

もともと「ストレス(stress)」は物理学の言葉で、「ストレイン(strain)」=歪み、に由来します。

物理学の概念であるストレスを

初めて生理学に持ち込んだのが、アメリカのウォルター・キャノン。

彼は「ホメオスタシス(生体恒常性)」という体内バランスの概念を提唱し

それを乱す刺激を「ストレス」と呼びました。

さらに、「ストレス研究の父」といわれるハンス・セリエ

1936年に、ストレスはどんな刺激でも身体に共通した反応(非特異的反応)を引き起こすことを発見し

「ストレッサー」という言葉を生み出しました。

心理的ストレスの見える化:ライフイベントと日常のイライラ

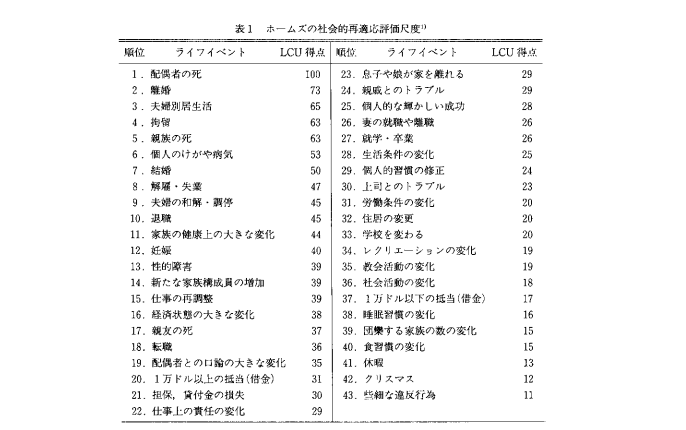

引用:夏目誠ら(1993)「ライフイベント法とストレス度測定」

1960年代にはホームズとレイが「社会的再適応評価尺度(SRRS)」を開発。

結婚・転職・引っ越しなどのライフイベントに点数をつけ、合計点からストレス量を予測しようとしました。

一方で、1980年代にはラザルスが「デイリーハッスルズ」という概念を提唱。

ちょっとした忘れ物、電車の遅延、睡眠不足──

こうした日常の些細なイライラこそが、ストレスの主な原因であると指摘しました。

さらに「アップリフツ」と呼ばれる、心を支えるポジティブな出来事(友達との会話、趣味の時間など)にも注目。

「ストレスは“出来事”よりも、“どう受け取るか”と“どう対処するか”が大事だ」と説きました。

ストレスは身体の「エンジン」を回す仕組み

では、ストレスを感じたとき、体の中では何が起きているのでしょう?

① HPA系(視床下部−下垂体−副腎皮質系)

これは、ストレスを感じたときにコルチゾールというホルモンを放出するルートです。

- 血糖を上げる

- 血圧を上げる

- エネルギーを動員する

まさに“戦闘モード”。でも、コルチゾールが出っぱなしになると以下のような不調に:

- 内臓脂肪の蓄積

- 海馬(記憶)の萎縮

- 免疫力の低下

② SAM系(交感神経−副腎髄質系)

こちらはさらに即時対応型で、アドレナリンやノルアドレナリンを放出。心拍が早くなり、筋肉が緊張し、「闘争か逃走か」モードに入ります。

ストレスとは、言い換えれば**「エンジンを回転させる」ための生体反応**。

短期的には有効でも、回しすぎるとオーバーヒートしてしまいます。

仕事とストレス:構造的な視点も大切

1960年代以降、「職場ストレス」も重要なテーマになりました。

代表的な理論としては:

- カラセックモデル(仕事の負荷×裁量)

- ジョンソン&ホール(サポートの有無)

- シーグリスト(努力と報酬の不均衡)

近年では「ワークエンゲージメント」のように、ストレスのポジティブな面に注目する動きもあります。

まとめ:「ストレス」とうまくつきあうために

- 「ストレス」とは、人間が環境の変化に適応するための身体反応

- 大切なのは「なくす」ことではなく、“エンジン”の回転数をコントロールすること

- 小さなイライラ(ハッスルズ)にも目を向け、アップリフツ(癒し)を意識してみること

昔は「飢え」や「寒さ」がストレスの中心でしたが、

今の私たちは「人間関係」「情報の洪水」「時間の制約」といった新しいストレッサーと向き合っています。

決してストレスそのものは悪いものではありません。

したがって「上手な作業のやり方」を獲得していくことが大事なんですよね。

だからこそ、“知ること”から始めてみませんか?

一度きりの人生、QOLを高める知恵として「ストレス」の正体に向き合っていきましょう。

コメント